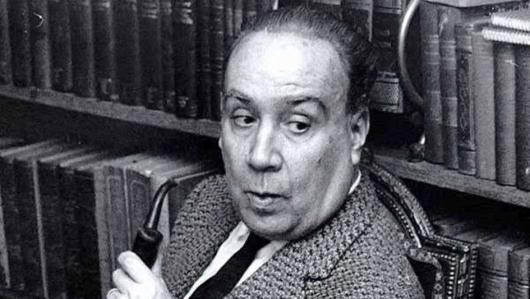

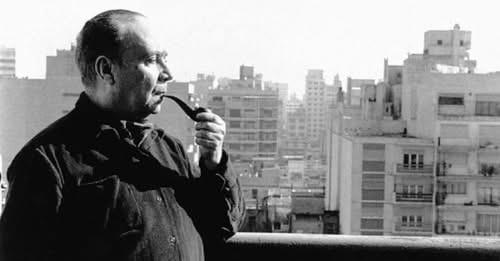

Historias de nuestra comuna | Hombre esencial de la cultura

Leopoldo Marechal en Balvanera

Leopoldo Marechal nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1900. Poeta, novelista, dramaturgo, educador y militante, escritor excepcional, publicó novelas, cuentos, teatro, poesía y ensayos. En sus textos logró condensar lo universal y lo nacional. Fue colaborador de Sol y Luna, Huella, Martín Fierro y Proa, autor de Días como flechas, Heptamerón, Cuaderno de Navegación, Cinco poemas australes, El centauro, Antígona Vélez, El banquete de Severo Arcángel y Adán Buenosayres. Buenos Aires, 15 de julio de 2025. La reivindicación de la obra de Leopoldo Marechal y el homenaje a su figura se vuelven más significativos por estos días al cumplirse 55 años de su muerte ocurrida el 26 junio de 1970. Fue uno de los más grandes escritores argentinos al que le tocó sufrir el castigo de la censura y el olvido por su declarado apoyo al peronismo, a punto tal que, no sin humor, se autotituló “el poeta depuesto”, participando de hechos cruciales de la resistencia contra la Revolución Libertadora.

Leopoldo Marechal fue un hombre de Balvanera. Siendo adolescente ingresó a la Escuela Mariano Acosta desde la que egresó años después con el título de Profesor de Literatura. En los primeros años de la década de 1920 asistió semanalmente junto a Jorge Luis Borges, Xul Solar y Raúl Scalabrini Ortiz a las tertulias que organizaba Macedonio Fernández en La Perla del Once.

En 1931 conoció a la profesora de Letras María Zoraida Barreiro con la que se casó en 1934. Vivieron en México y Loria y años más tarde se mudaron a un departamento de Rivadavia al 2300, donde el poeta vivió hasta el día de su muerte.

La mañana del 17 de octubre de 1945, cuando la masa de trabajadores marchó bajo su departamento cantando “Yo te daré, te daré patria hermosa/ te daré una cosa/ una cosa que empieza con P... Perón”, a Leopoldo Marechal, como a muchos, le cambió la vida. Yrigoyenista primero, socialista más tarde, amigo tanto de izquierdistas como de nacionalistas, esa mañana bajó a la calle y se confundió con la multitud que el progresismo repudiaría.

El 17 de octubre constituyó un punto de inflexión no sólo en su producción literaria sino en lo existencial. Años más tarde declararía que “esa masa que no condecía con el ideal proletario de la izquierda, que no tenía hasta entonces ni representación ni cauce, era ni más ni menos el pueblo con ‘las patas en la fuente’ que los ilustrados se negaban a ver”.

En 1947 falleció su esposa dejando dos hijas pequeñas. En medio de una fuerte conmoción reelaboró su tan postergado Adán Buenosayres, que vio la luz en 1948. En 1951 se estrenaron en teatro Antígona Vélez que luego recibiría el Primer Premio Nacional de Teatro y La batalla de José Luna bajo la dirección de Jorge Petraglia.

En 1965 se editó su segunda novela El banquete de Severo Arcángelo por la que recibió el Premio Forti Glori. En 1967 viajó a Cuba invitado por la Casa de las Américas para formar parte del jurado del certamen anual de literatura y luego publicó Autopsia de Creso y El Poema de Robot. A su fallecimiento estaba en imprenta su tercera novela Megafón o la Guerra que fue publicada un mes después.

Norberto Alonso

Dejanos tu comentario

Más notas Historias de nuestra comuna

-

Pioneros del hemisferio sur Inauguración de la Línea A de subterráneos

Pioneros del hemisferio sur Inauguración de la Línea A de subterráneos -

Historias de nuestra Comuna Estación Rodolfo Walsh

Historias de nuestra Comuna Estación Rodolfo Walsh -

Historias de nuestra Comuna Placas y árboles recordatorios en el barrio de San Cristóbal

Historias de nuestra Comuna Placas y árboles recordatorios en el barrio de San Cristóbal -

85 años de la Plaza Primero de Mayo Antiguo cementerio de los disidentes

-

El Edificio de los Pavos Reales

El Edificio de los Pavos Reales -

Pintó el Abasto Luca Prodan

Pintó el Abasto Luca Prodan -

Aniversario del nacimiento de la Negra Bozán

Aniversario del nacimiento de la Negra Bozán -

82 años de la Línea B de subtes

82 años de la Línea B de subtes